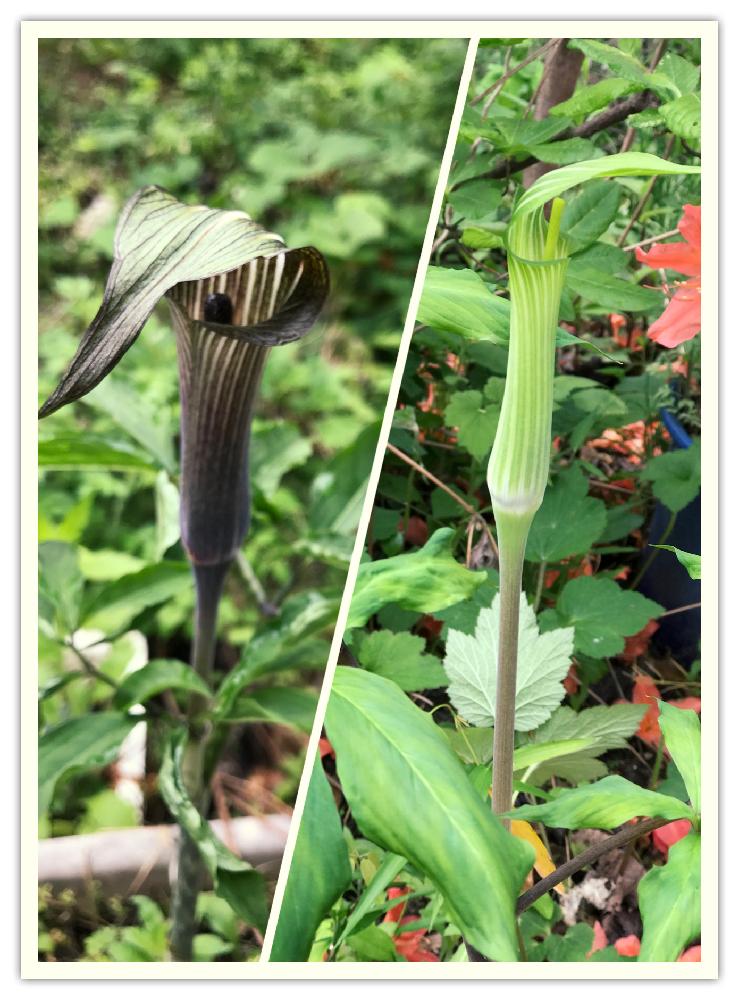

ムラサキマムシグサ 17年12月日 21年05月07日 花 紫蝮草 オモダカ目/サトイモ科/テンナンショウ属 花期/ 4月~5月 結実期/11月 学名/ Arisaema蝮草 (まむしぐさ) ・里芋(さといも)科。 ・学名 Arisaema serratum Arisaema テンナンショウ属 serratum 鋸歯のある Arisaema(アリサエマ)は、 ギリシャ語の 「血のような斑点が 葉にある植物」 という表現のことばに由来する。 学名 A へ ・花は5月頃に咲く。 マムシグサとムサシアブミ この花は 見とうなかった! って人がおいでるかもねぇ でも、草だから 本物のマムシだったらばんばも怖い! こちらの植物 同じお仲間のようだけど 本日もばんば小屋においでいただき、ありがとうございました。

毒をもち 性転換し 昆虫をあざむく マムシグサ の仲間のすごいヒミツ 記事カテゴリ Buna Bun Ichi Nature Web Magazine 文一総合出版

マムシグサ 科 花

マムシグサ 科 花-花は3月下旬~4月で、葉が展開するよりも先に開花する早咲き型(ナガバマムシグサ群の性質)で、葉面より上につく。 仏炎苞は多くは紫色を帯び、半透明で、指が透けて見え、白い条線が明瞭。 舷部は短く、内側は平滑。 付属体は細い棒状で、淡緑色 マムシグサとその仲間は救荒植物の皮を被った破壊神だった 16年11月18日 件 食 救荒植物とは飢饉や戦争などで食料が不足した時にしのぎの食糧として利用される植物。 多すぎるし定義がいまいちわからないのでwikipediaからコピペすると ・ 全草

外形の変異が著しいマムシグサの仲間の花 4月末の八王子市 高尾山での自然観察記録 その11 しろうと自然科学者の自然観察日記 楽天ブログ

肉穂花序を形成する多数の花には花弁はなく 雄花は雄しべのみ 雌花は雌しべのみで形成されています。 13. 雄花から雌花への花粉の受粉の仕組みは上で述べたマムシグサと同様です。 各果実中には 0数個 の種子が形成されます。マムシグサ(蝮草) マムシグサ(蝮草) サトイモ科 Last modified 学名: Arisaema serratum 別名:カントウマムシグサ(関東蝮草),ムラサキマムシグサ(紫蝮草) 花期:春 5 月頃に特徴のある花をつけます。 林の中に育ちます。 花のように見えるのは仏炎包(ぶつえんほう)で,この色が緑色のものはカントウマムシグサ,紫褐色のものはムラサキ植物園 マムシグサ(蝮草) 茶色系の花 マムシグサ(蝮草) (サトイモ科 テンナンショウ属) 多年草 学名: Arisaema japonicum 散歩道(14b) 0568

マムシグサ(サトイモ科テンナンショウ属) この植物の特徴は、食虫植物のサラセニアを思い起こさせる独特な花の形にあります。 マムシグサは食虫植物ではないので、この花で虫を捕らえ栄養を吸収することは無いのですが、虫をトラップして花粉を運ばせるというたいへんユニークな仕組みがありますので紹介したいと思います。 まずは、その生活史から マムシグサ なんとも不気味な感じのする植物です。 坂戸近辺の山に出かけると薄暗いスギ林の下などにヌーと生えていて幽霊でもいるような印象を受けます。 その上、茎(偽茎)がまだら模様で、その様子が蝮(マムシ)に似ていることからマムシグサの名がついたそうです。 秋には真っ赤な実をつけ、それがまた何とも異様な感じです。 地下の芋(球茎)はマムシグサに似た花 特徴: 葉は長い柄があり鳥足状に切れ込んでいる。 仏炎苞は紫褐色、付属体が細長いひも状に伸びる。 特徴: 仏炎苞は暗紫色で大きく先が垂れ下がっている。 花期が遅い。 マムシグサと同種とするものもある。 特徴: 葉は3小葉

マムシグサ Arisaema japonicum Blume な ど 生育地 テンナンショウ属植物は北海道から沖縄まで全国的に分布し、約 30 種以上と種類が多く、分類が難しい群として知られている。 代表的な種としてはマムシグサ、マイヅルテンナンショウ、アシウテンナンショウキシダマムシグサ(ムロウマムシグサ)関西の花・春~初夏の花・西宮 Fig1 (神戸市・林縁 154/29) Fig2 (神戸市・植林地の林床 154/21) 山地の林縁や林下に生育する多年草。 葉は(1~)2個で、5~7(~9)枚の小葉を鳥足状につける。 マムシグサとは テンナンショウ属 の一種。 もしくはテンナンショウ属の総称としても使われます。 テンナンショウは偽茎と呼ばれる基部の先端に 食中植物のような花 を咲かせるのが特徴的な植物。 日本の野山にごくごく一般的に分布します。

マムシグサ Wikipedia

自然毒のリスクプロファイル 高等植物 テンナンショウ類

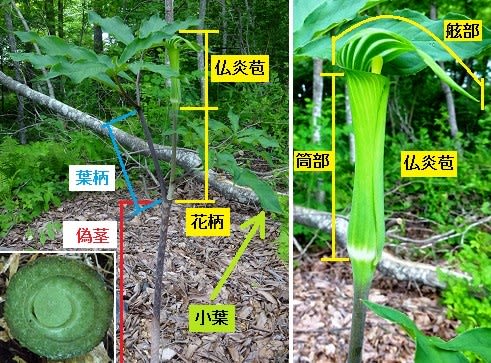

くじゅう野の花の郷は、阿蘇くじゅうの希少野生植物を主に四季折々の山野草を気軽に楽しめる野草園です。 〒 大分県玖珠郡九重町大字田野 TEL 09 / FAX 09 Email info@nonohananosatojpマムシグサの花 信州自由人 薄暗い茂みの中にたたずむのは、サトイモ科テンナンショウ属のマムシグサです。 名の由来は、茎の模様や花の様子がマムシに似ているからなどと言われています。 草丈は30~100cm、花部の長さは8~10cmほどと大きく、この辺の花期は5~6月です。 茎は図右下の中心の細い部分で、そこに2枚の葉の葉鞘が囲い、偽茎となっています。 偽花 期 4~6月 高 さ 30~60㎝ られた。 テンナンショウ属は中間型も存在し分類が難しく、分類が混乱している。マムシグサ節(sect Pistillata)は形態的に多型であり、多数の分類群に分けられているが、遺伝的には分化がきわめて小さく、中間型や雑種の

蝮草 マムシグサ の花 あさか野の四季

マムシグサ

マムシグサの花は花弁やがく片などの構造はなく、「仏炎苞(ぶつえんほう)」といわれる独特の形をしています。 苞の中には肉穂花序の軸が一本立っています。 ①中の花は外からは見えにくく、雨水が入らないようにふたの役割をする「苞」は特異。 ②雄の穂には雄しべだけ、メスの穂には雌しべだけがトウモロコシの実のようにつく。 ③虫媒花のマムシグサ四季の山野草(マムシグサ) マムシグサ まむしぐさ(蝮草) サトイモ科 学名:Arisaema serratum 別名・別読み: テンナンショウ、カントウマムシグサ、アオマムシグサ 03年04月26日 東京都高尾山 にて 名前の意味が分かりやすい植物の一つ。 緑色の種はマムシグサとは マムシグサ(蝮草、学名:Arisaema serratum)は、日本と中国原産でサトイモ科テンナンショウ属の耐寒性・非耐乾性・多年草(宿根性)の野草です。 晩春から初夏に、林の木陰で、直立した茎から葉の鞘に抱かれた花柄を伸ばし仏炎苞に包まれた肉穂花序に小花を咲かせます。 芋状の地下茎をはじめ全草が有毒です。 茎に見える部分は葉柄の鞘で偽茎

北海道の花 マムシグサ4 井伊影男の植物観察

花の写真集 春516

蝮草 (まむしぐさ)写真集 1 蝮草 (まむしぐさ) 写真集 1 (茎が伸びてきました。 まむしみたい♪) 撮影日 : 06. 4.30 (平成18年) 撮影場所: 市川市 市川万葉植物園 ↓ 下へ (花と葉っぱ) 撮影日 : 01. 5. (平成13年) 撮影場所: 市川市マムシグサ/まむしぐさ/蝮草 ・関東地方以西の本州、四国及び九州に分布するサトイモ科の多年草。 低山の湿地や道端、林の木陰などに自生し、葉の柄からなる偽茎にマムシの背中を連想させる斑模様があることからマムシグサと命名された。 別名はムラサキマムシグサ(紫蝮蛇草)で、ヘビノダイハチ、クチナワンヨネゴなどの地方名がある。 ・同じ別名ヒガンマムシグサ、ヨシナガマムシグサ。 茎葉は2枚。仏炎苞は赤褐色で白い筋があります。付属体には赤褐色の斑点がある。花は葉の展開前に開花する。 環境省レッドデータブック:該当なし 徳島県レッドデータブック:絶滅危惧Ⅰ類 徳島県中津山。

マムシグサとは コトバンク

独特な花姿 マムシグサ Hhaannaaiihh Note

マムシグサ サトイモ科 テンナンショウ属 Arisaema japonicum 〔基本情報〕林内や林縁でみられる高さ1cmになる多年草。 地下に扁球形の球茎があり、球茎には子球が多数つきます。 鞘状葉と葉柄の下部が偽茎をつくり、偽茎にはふつう紫褐色の斑点があります。 葉は2個で9~17枚の小葉が鳥足状にでます。 小葉は披針形~楕円形で先がとがり、全縁ですが、ときにマムシグサ 19 13 観察会のときにみたマムシグサです。 林縁や林下にごく普通にみかけますが、外形はイロイロ これは丈が1mちかくあり、偽茎が長く花序が葉より高く突き出しています。 葉は2個、717枚の小葉を鳥足状につけ 偽茎はマムシマムシグサ Arisaema serratum (サトイモ科 テンナンショウ属) マムシグサは北海道から九州に分布する多年草。 明るい森林や谷沿いのやや湿った場所に生育する。 春に地下の球根から茎を伸ばし、2枚の葉と仏炎苞を形成し、その中に花序がある。 葉は多数の小葉に分かれており、花の苞は画像のように緑色のものから褐紫色を帯びるものまであり、地方変異が

マムシグサ 野草 の花のアップ No 写真素材なら 写真ac 無料 フリー ダウンロードok

マムシグサ 蝮草 の花のクローズアップの写真 画像素材 Snapmart スナップマート

マムシグサ (蝮草) 花期:4月~6月 明るい森林や谷沿いのやや湿った場所に生育する。 花(仏炎苞)の特徴 仏炎苞は、緑色で白い縞がある。色には変異が多くて緑色から紫色もある。 葉の特徴花は肉穂花序となり、小花に花被片はなく、花序の上部には付属体がついています。 マムシグサは、雌雄異株ですが、栄養状態が良い場合には、雄株から雌株に変わることも知られています。 雌雄の違いは、仏炎苞の基部の状態に現れます。マムシグサ 学名 Arisaema serratum 別名 ムラサキマムシグサ 蝮草 分類 サトイモ科テンナンショウ属 (多年草) 有毒植物 茎(葉柄の鞘部で偽茎)の模様がまだらで、マムシに似るところからついた名。 原産・分布 本州(関東以西)、四国、九州、沖縄 神奈川県 広く分布。

ようこそ軽井沢へ 軽井沢のマムシグサ

ムラサキマムシグサ 紫蝮草 サトイモ科テンナンショウ属 野田市ホームページ

「マムシグサ」は、花の様子がマムシが鎌首をもたげている様に似ている、茎の模様がマムシの模様に似ていることに由来してるようです。 マムシグサ(蝮草)の特徴 北海道から九州にかけて分布。 明るい林の中や谷沿いのやや湿った場所でよく見られます。かぎけん樹木図鑑には、庭木や、街路樹、公園樹、植物園の樹、観葉植物、盆栽などの木を掲載した図鑑です。図か名前をクリックすると詳しい表示が現れます。Kagiken web Tree Book is an illustrated book of garden trees, street trees, park trees, botanical garden trees, ④マムシグサの写真素材 PIXTA 結構大きいものだったので、存在感がある花でした。 最近コロナの影響で、一人で山をウロウロしていました。暇を持て余しての行動でしたが予想外に新しい発見があり楽しかったです(o^―^o)

ムラサキマムシグサ

マムシグサ 蝮草 かぎけんweb

マムシグサの投稿画像 By のえるママさん マムシグサの実と花と実同時と山野草と実 と面白い とin札幌と国営滝野すずらん丘陵公園と花のある暮らしとiphone撮影 19月8月27日 Greensnap グリーンスナップ

毒をもち 性転換し 昆虫をあざむく マムシグサ の仲間のすごいヒミツ 記事カテゴリ Buna Bun Ichi Nature Web Magazine 文一総合出版

マムシグサ Arisaema Serratum かぎけん花図鑑

四季の山野草 マムシグサ

マムシグサ 蝮草

マムシグサ 蝮草 ムサシアブミ 武蔵鐙 の違いや特徴 優しい雨

Nobi Sewashi V Twitter この山道で見かけた薄気味悪い花はマムシグサと言うらしい コンニャクっぽい植物だと思ったら別名が山蒟蒻とも言う

浮御堂だより まむし草 マムシグサ

マムシグサに似ている花は ユキモチソウ でした 三田のいのしし 見て歩き日記 楽天ブログ

マムシグサ まむしぐさ 蝮草 庭木図鑑 植木ペディア

マムシグサの花 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

マムシグサ 花しらべ 花図鑑

毒をもち 性転換し 昆虫をあざむく マムシグサ の仲間のすごいヒミツ 記事カテゴリ Buna Bun Ichi Nature Web Magazine 文一総合出版

Amadeoのアナリーゼ 懐かしい春の花 マムシグサ ミツバツツジ

チューリップとマムシグサを求めて新緑の森林公園へ 前編 涼しげな新緑とウグイスの鳴き声の中での春の花たちとの出会い 東松山 埼玉県 の旅行記 ブログ By まみさん フォートラベル

花の美しさを撮りたい マムシグサ

独特な花姿 マムシグサ Hhaannaaiihh Note

ウンゼンマムシグサ 花の日記

マムシグサ 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

ツクシマムシグサの投稿画像 By さとさん 奇花とマムシグサ とarisaemaと古典園芸植物とテンナンショウ属とアリサエマ 月5月24日 Greensnap グリーンスナップ

カントウマムシグサ ムラサキマムシグサ アオマムシグサ 関西の花 春 初夏の花 西宮

庭のテンナンショウ ムサシアブミ アオマムシグサ ムラサキオオハンゲ オオハンゲ 小型のテンナンショウ ナンゴクウラシマソウ ヒメウラシマソウ ウラシマソウ 庭の花たちと野の花散策記

マムシグサ なんでだろうと思う気持ち

マムシグサ

アオマムシグサ 青蝮草 とマムシグサ 蝮草 の比較 山野草を育てる

マムシグサ 蝮草 高麗天南星 植物 花 花びら Ganref

歩キ眼デス マムシグサ

高尾山の花名さがし 高尾山のミミガタテンナンショウです 似た花にマムシグサがあります 高尾山のケーブルは運転再開したが 観光での利用はお控え下さいとのこと 自粛要請が出ている感じなので以前の写真で花を紹介しています

蝮草 マムシグサ

ムラサキマムシグサ

マムシグサ 山野草の解説

今日の花 マムシグサ 蝮草 Iphone写真家 Setsukoのブログ

マムシグサ 蝮 草 花々のよもやま話

マムシグサ カントウマムシグサ 千葉北西部 周辺ぷち植物誌

マムシグサ みんなの花図鑑 掲載数 3 406件

マムシグサの花 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

ムサシアブミ 武蔵鐙 ウラシマソウ 浦島草 マムシグサ 蝮草 身近な自然を撮る

1

上高地のトレッキング ネイチャーガイドツアーなら唯一の民間常駐ガイド Fivesense ファイブセンス 旧称 上高地ナショナルパークガイド

四季の山野草 マムシグサ

マムシグサ みんなの花図鑑 掲載数 3 406件

マムシグサ 花しらべ 花図鑑

ま 京都伝統文化の森プロジェクト

Living For Today On The Earth マムシグサ ウラシマソウ ムサシアブミ カラスビシャク

ヒガンマムシグサ 野山の花たち 東北と関東甲信越の花

やはり不思議なマムシグサ 里山ワンショットぎゃらりー

野山の草花 木々の花 植物検索図鑑 マムシグサ

マムシグサ 蝮草カモ ウラシマソウ 浦島草カモ いずれかには違いないのですが 成長した花全体を見ればハッキリしますので また投稿してみてください の投稿画像 By Florikkoさん 月4月23日 Greensnap グリーンスナップ

ウラシマソウとマムシグサの違い まほろばのさと

マムシグサ

マムシグサ チェーーンジ 健康の森 Blog 養命酒 駒ヶ根工場 健康の森 養命酒製造株式会社

ムラサキマムシグサの投稿画像 By だいす さん マムシグサとテンナンショウとアオマムシグサと5月の花と庭の花と毒性 17月5月15日 Greensnap グリーンスナップ

マムシグサの花 信州自由人

不気味だけど気になる花 マムシグサ 植物 花 花びら Ganref

マムシグサの花 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

マムシグサ Aperuy

キシダマムシグサ ムロウマムシグサ 関西の花 春 初夏の花 西宮

外形の変異が著しいマムシグサの仲間の花 4月末の八王子市 高尾山での自然観察記録 その11 しろうと自然科学者の自然観察日記 楽天ブログ

マムシグサ Arisaema Serratum かぎけん花図鑑

マムシグサ

マムシグサ 蝮草

山野草 3月に咲いたヒガンマムシグサ の写真素材

マムシグサとその仲間は救荒植物の皮を被った破壊神だった ざざむし

マムシグサ Arisaema Serratum マムシグサ 蝮草 In My Garden 学名 Arisaema Flickr

ハリママムシグサ 関西の花 初夏の花 兵庫県

ヒガンマムシグサ 山野草 高山植物の通信販売店 岩崎園芸ネットストア

マムシグサの育て方 ガーデニング 趣味時間

マムシグサ 蝮草 ムサシアブミ 武蔵鐙 の違いや特徴 優しい雨

マムシグサの花 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

マムシグサ 蝮草 かぎけんweb

マムシグサ 蝮草 とは 特徴や毒性を解説 ウラシマソウとの違いは Botanica

四季の山野草 マムシグサ

マムシグサの花 の写真素材 イラスト素材 アマナイメージズ

マムシグサ 蝮 草 花々のよもやま話

ファイル アオマムシグサの花 Jpg Wikipedia

アオマムシグサの育て方 色々な育て方の情報 育て方ボックス

ムサシアブミ

珍しい野の花 ウラシマソウによく似ていてその釣り糸がないマムシグサの仏炎苞の面白い花 横位置の写真素材

マムシグサの種 花盗人の花日記

マムシグサ

マムシグサの花 南四国の自然誌

マムシグサ 蝮草 越中富山いろいろ紹介

ハリママムシグサ 関西の花 初夏の花 兵庫県

マムシグサ 薬用植物園 城西大学

マムシグサ 蝮草 天草の植物観察記

マムシグサ 蝮草

3

蝮草 マムシグサ

マムシグサ 蝮草 サトイモ科 山野の花実

マムシグサの仲間

0 件のコメント:

コメントを投稿